Preisbildung – Was ist das?

Mit dem Begriff Preisbildung lassen sich sämtliche Maßnahmen zusammenfassen, die dazu dienen, den idealen Preis zu ermitteln, zu dem ein Produkt auf dem Markt angeboten wird. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle – während die durch Angebot und Nachfrage bestimmte Marktform (z. B. Monopol, Oligopol oder Polypol) als externer Faktor gilt, zählen etwa die Herstellungskosten zu den internen Faktoren.Die Preisbildung ist somit als interdisziplinärer Prozess zu verstehen.

Grundlagen und Entwicklung der Preisbildung

Die Preisbildung ist ein komplexer Prozess, der viele wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt. Um eine fundierte Preisstrategie zu entwickeln, ist es wichtig, grundlegende Konzepte wie Preisgrenzen und unterschiedliche Preissetzungsszenarien zu verstehen.

Preisgrenzen – Definition und Bedeutung

Preisgrenzen legen den Rahmen fest, in dem sich Unternehmen bei der Preisgestaltung bewegen können. Dabei spielen drei zentrale Begriffe eine Rolle:

- Preisobergrenze:

Dies ist der höchstmögliche Preis, den Kunden bereit sind zu zahlen. Die Preisobergrenze wird stark von der Zahlungsbereitschaft der Kunden sowie von der Konkurrenzsituation bestimmt. Ein Preis oberhalb dieser Grenze führt in der Regel zu Nachfragerückgängen, da Kunden alternative Angebote bevorzugen. - Preisuntergrenze:

Die Preisuntergrenze stellt den niedrigsten Preis dar, zu dem ein Produkt verkauft werden kann, ohne Verluste zu erzeugen. Sie basiert auf den variablen Kosten der Herstellung und sichert zumindest die Kostendeckung für das Unternehmen. - Absolute Preisuntergrenze:

Diese Grenze berücksichtigt zusätzlich zu den variablen Kosten auch fixe Kosten sowie gesetzliche Abgaben wie die Umsatzsteuer. Preise unterhalb der absoluten Preisuntergrenze führen zu wirtschaftlichen Verlusten und sind daher nicht tragbar.

Zwischen der Preisuntergrenze und der Preisobergrenze erstreckt sich der sogenannte Preisspielraum. Innerhalb dieses Bereichs können Unternehmen ihren Preis flexibel gestalten, um sowohl Wettbewerbsvorteile zu erzielen als auch Gewinnmargen zu maximieren.

Preissetzungsszenarien – Verschiedene Marktsituationen

In der Praxis ergeben sich unterschiedliche Szenarien bei der Preisfindung:

- Vorgegebener Einkaufs- bzw. Einstandspreis: Unternehmen wissen genau, was sie für die Beschaffung zahlen müssen. Hier liegt der Fokus auf der Festlegung der unteren Verkaufspreisgrenze, um Verluste zu vermeiden.

- Vorgegebener Verkaufspreis durch den Markt: Wenn der Endverkaufspreis durch Marktmechanismen oder Verträge feststeht, richtet sich die Preisfindung auf die obere Einkaufspreisgrenze. Unternehmen müssen prüfen, wie hoch die Kosten maximal sein dürfen, um profitabel zu bleiben.

- Vorgegebene Einkaufs- und Verkaufspreise: In diesem Szenario ist die Preisspanne fix vorgegeben, was eine genaue Rentabilitätsprüfung erforderlich macht, um zu bewerten, ob das Produkt wirtschaftlich sinnvoll ist.

Evolution der Preisbildungsansätze

Die Preisbildung hat sich im Laufe der Zeit von einfachen Kostenorientierungen hin zu komplexeren, wert- und kundenorientierten Ansätzen entwickelt:

- Traditionelle Kosten-Plus-Preisgestaltung: Hier wird auf Basis der Herstellungs- und Gemeinkosten ein Aufschlag (Gewinnmarge) festgelegt. Dieses Verfahren ist einfach und transparent, hat jedoch den Nachteil, dass es weder Wettbewerb noch Kundenwahrnehmung ausreichend berücksichtigt.

- Moderne wertorientierte Preisgestaltung: Dieser Ansatz stellt den Kundennutzen in den Mittelpunkt. Preise werden anhand der Zahlungsbereitschaft und des wahrgenommenen Mehrwerts festgelegt, häufig unterstützt durch Marktforschungsmethoden wie Conjoint-Analysen. So können Unternehmen Premiumpreise erzielen, wenn sie den Nutzen klar kommuniziert haben.

Nachfrageorientierte und wettbewerbsorientierte Preisbildung: Ergänzend spielen auch die Nachfrage nach einem Produkt sowie die Preisstrategien der Konkurrenz eine wichtige Rolle. Während die nachfrageorientierte Preisbildung die Preiselastizität und Kundenverhalten analysiert, orientiert sich die wettbewerbsorientierte Methode stark am Marktumfeld und Wettbewerbsangeboten.

Preisbildung vs. Preisfindung – Begriffsdifferenzierung

Die Begriffe Preisbildung und Preisfindung stehen in engem Zusammenhang miteinander, werden teilweise sogar synonym verwendet. Dennoch bestehen entscheidende Unterschiede, die nach einer klaren Abgrenzung verlangen:

- Die Preisbildung beschreibt den ganzheitlichen Prozess, wie der entsprechende Preis zustande kommt, unter Einbezug von internen und externen Faktoren.

- Die Preisfindung bezieht sich vorwiegend auf unternehmensinterne Faktoren, wie z. B. die Produktionskosten.

Demnach ist die Preisfindung als ein Teilbereich der Preisbildung zu verstehen.

Verschiedene Methoden zur Preisbildung

Um den idealen Preis für ein Produkt ermitteln zu können, eignen sich verschiedene Methoden und Forschungsansätze. Im Folgenden werden einige der gängigsten Herangehensweisen zur Preisbildung sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile kurz zusammengefasst. Im weiteren Verlauf des Texts werden die einzelnen Methoden näher erläutert.

| VAN-WESTENDROP-METHODE | GABER-GRANGER-METHODE | CONJOINT-ANALYSE | |

|---|---|---|---|

| In welcher Situation eignet sich die Methode? | Es besteht ein Produkt, das nicht verändert werden soll, für das die ideale Preisspanne jedoch nicht bekannt ist. | Die mögliche Preisspanne für ein Produkt wurde bereits ermittelt, der genaue Preis innerhalb dieser Spanne wurde jedoch noch nicht bestimmt. | Es stehen verschiedene Produktvarianten zur Verfügung oder es sollen neben dem Preis weitere, produktspezifische Faktoren festgelegt werden. |

| Pro |

|

|

|

| Contra |

|

|

|

eBook: Wie Marktforschung neuen Produkten zum Erfolg verhilft

Jetzt DownloadenPreisbildung mit der Van-Westendorp-Methode

Ein häufig zur Preisbildung genutztes Verfahren geht auf den niederländischen Ökonomen Peter H. van Westendorp zurück.

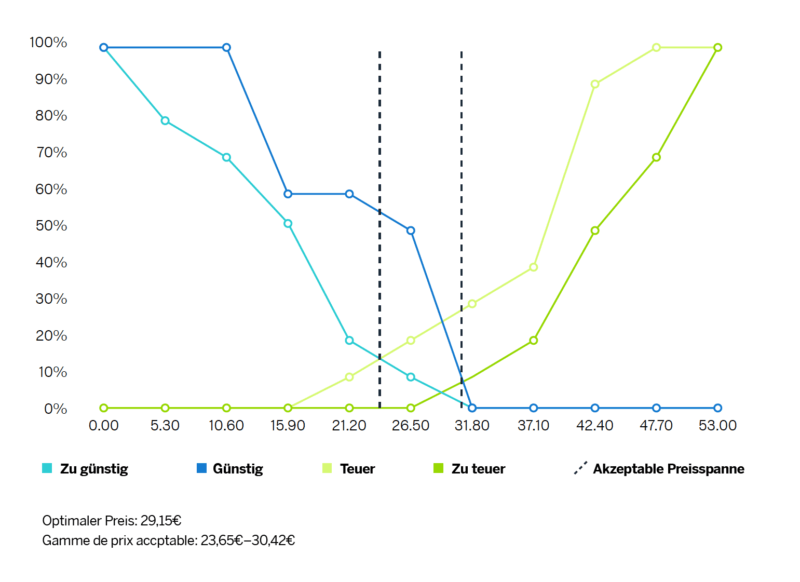

Was wird untersucht? Mit der nach ihm benannten Methode lassen sich die Preisbereitschaft sowie die Preissensibilität von Kunden messen.

Vorgehensweise: Versuchsteilnehmern werden die vier folgenden Fragen gestellt:

- Zu welchem Preis empfänden Sie das Produkt als zu teuer, sodass ein Kauf für Sie nicht mehr infrage käme?

- Welcher Preis wäre zu niedrig, sodass Sie mangelnde Qualität annehmen und das Produkt nicht kaufen würden?

- Zu welchem Preis empfänden Sie das Produkt als teuer, wären aber trotzdem noch bereit es zu kaufen?

- Welchen Preis für das Produkt würden Sie als akzeptabel erachten und wären der Ansicht, Ihnen würde ein guter Gegenwert für Ihr Geld geboten?

Ergebnis: Durch die vier verschiedenen Preisangaben pro Teilnehmer ergeben sich genaue Preisspannen und Rahmen für akzeptable Preise, die sich beispielsweise in Form von Preis-Absatz-Kurven abbilden lassen.

Preisbildung mit der Gabor-Granger-Methode

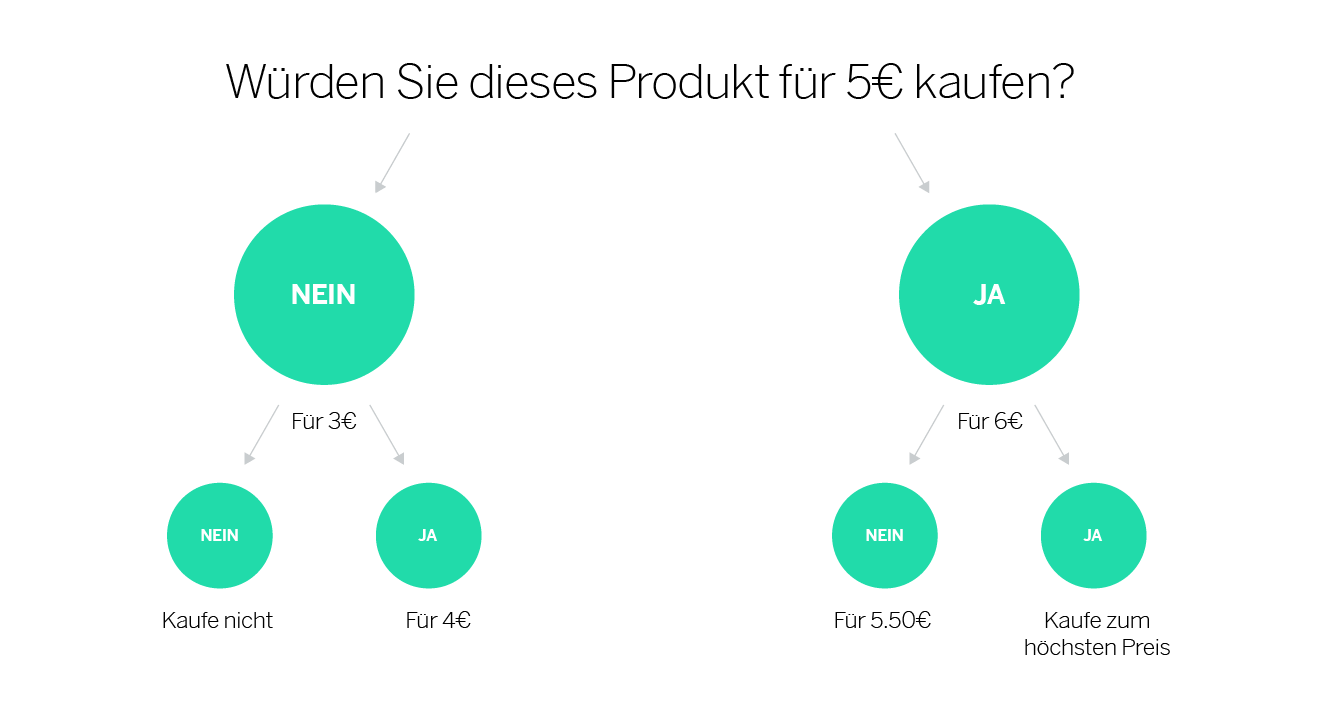

Bei der Gabor-Granger-Methode handelt es sich um ein Verfahren zur direkten Preisbildung.

Was wird untersucht? Grundsätzlich lässt sich damit die Preissensibilität messen, darüber hinaus können anhand der gewonnen Daten genaue Schätzungen vorgenommen werden, wie sich die Nachfrage für das jeweilige Produkt bzw. die Dienstleistung entwickeln wird.

Vorgehensweise: Probanden werden gefragt, ob sie ein vorgestelltes Produkt oder eine Dienstleistung zu einem bestimmten Preis kaufen bzw. in Anspruch nehmen würden. Anschließend ändern die Versuchsleiter die Preisangabe (Nennung eines höheren oder niedrigeren Preises) für den untersuchten Artikel bzw. den Service und erfragen die Kaufbereitschaft erneut. Es gilt dabei jedoch stets zu berücksichtigen, dass Probanden die Absicht hinter der Befragung schnell bewusst wird – es besteht demnach das Risiko, dass ihre Antworten durch ihre Erkenntnis beeinflusst werden. Weiterhin gilt es als problematisch, dass bei dieser Methode zur Preisbildung der Wettbewerb nicht berücksichtigt wird.

Ergebnis: Aus den Antworten der Befragten lassen sich ideale Preise ableiten.

Wie sich der Ablauf der Gabor-Granger-Methode in Grundzügen gestaltet, geht aus der folgenden Grafik hervor:

Preisbildung durch die Conjoint-Analyse

Eine weitere Möglichkeit zur Preisfindung ergibt sich durch Conjoint-Analysen, welche die Kaufbereitschaft vergleichsweise verdeckt erfragen und dadurch als äußerst zuverlässig und nützlich gelten.

Was wird untersucht: Forscher können damit den Einfluss von Preis- und Produkteigenschaften auf die Zahlungsbereitschaft der Kunden ermitteln.

Vorgehensweise: Probanden werden verschiedene Produktprofile zur Bewertung vorgelegt. Diese setzen sich aus den verschiedenen Merkmalsausprägungen des jeweiligen Produkts zusammen – neben Attributen wie z. B. der Optik oder den Funktionen des Produkts umfassen diese auch eine konkrete Preisangabe.

Ergebnis: Mithilfe einer umfassenden Conjoint-Analyse können angemessene Preise für verschiedene Varianten des Produkts ermittelt werden. Jetzt mehr zu Conjoint-Analysen erfahren: Qualtrics Conjoint Analyse.

Fazit: Zusammenspiel von Preisgrenzen, Szenarien und Methoden zur Preisbildung

Die Preisgrenzen und Preissetzungsszenarien bilden den Rahmen, in dem Unternehmen mit Hilfe verschiedener Methoden zur Preisbildung den optimalen Preis bestimmen. So helfen Methoden wie die Van-Westendorp- oder Gabor-Granger-Methode dabei, die Preisober- und untergrenzen aus Kundensicht zu ermitteln und den Preisspielraum besser auszuschöpfen. Die Conjoint-Analyse ermöglicht darüber hinaus, komplexe Produktvarianten mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsmerkmalen zu bewerten und somit Szenarien mit vorgegebenen Preisen oder Kostenpunkten realistisch abzubilden. Durch die Kombination von Preisgrenzen, realistischen Marktsituationen und fundierten Forschungsmethoden können Unternehmen eine ausgewogene und marktorientierte Preisstrategie entwickeln, die sowohl Kundenbedürfnisse als auch wirtschaftliche Ziele berücksichtigt.

eBook: Wie Marktforschung neuen Produkten zum Erfolg verhilft